|

||

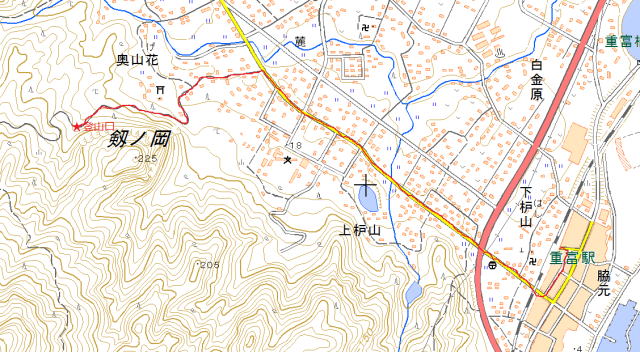

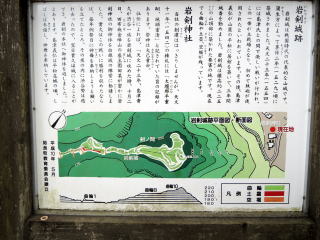

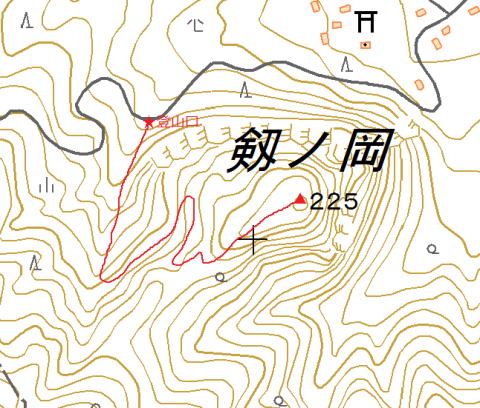

隼人から鹿児島へ列車に乗っていると、車窓の左手にド迫力の桜島がだんだん迫ってくる。 でもじつは右側車窓にも、ちょっと変わった形の山がいくつか現れて、なかなか楽しめる。 このズングリムックリさんもその一つで、国土地理院の地形図では「劔ノ岡」となっている(Wikipediaには「山は剣の平(けんのひら)とも呼ばれている」とある)。 調べたら、昔このてっぺんに岩剣城というのがあったらしい。なるほど、この地形は天然の要塞やわなぁ。 周囲を断崖に囲まれているように見えるが、南西部は奥の山と尾根続きで、そこから城跡探訪の登路があるみたい。 そこで2013年の大みそか、1年の締めくくりに登ってみることにした。   (左)このあたり (右)あいつです! 重富駅から登山口まで2.5km。だんだん近づいてくるターゲットの姿がなんとも愛らしい。 山の手前に岩剣神社があり、まずはそこが第一チェックポイント。下記地図の黄色い幹線道路を離れる地点には、看板がしっかり出ている。  赤線のように歩くのが近い。ちなみに右上部「白金原」の左上にある温泉マークは重富温泉、よいぞ!  ここで幹線道路から離れて岩剣神社へ ここで幹線道路から離れて岩剣神社へ岩剣神社は、小さな朱塗りの社殿と、不釣り合いに広々とした広場とで構成される無人の神社だ。背後に劔ノ岡の岸壁がそびえている。 神社の入り口には岩剣城跡の見取り図がある。(でも登路は示されていない)   (左)岩剣神社 (右)城跡概念図 神社の手前から左のほうに林道が続いているので、それをたどる。林道は右へ折り返すと、山ぎわに沿って背後へと回り込んでいく。 やがて「岩剣城跡登山口」という真新しい看板が現れ、森の沢伝いに踏み跡がついている。   (左)わかりやすい (右)沢沿いの湿ったルート  こんなふうに登っていくイメージ(赤線はわりとテキトーです) この山は裾のほうは厳しい岸壁に囲まれているが、頂上部はおだやかな平地になっている。登るにはこの背後の谷からしか方法がない。まさに山城にうってつけの地形だ。 踏み跡はわりとしっかりしている。沢から離れると荒れた竹林を抜け、何度か折り返しつつ登ってゆく。 稜線に出ると、城の施設があったと思しき平地が現れる。   (左)このあたりの竹林はやや歩きにくい (右)郭があったのだろうか   (左)明らかに石垣の跡 (右)あの上だな いったん鞍部を通過して、いよいよ本丸へ向かう。 山頂部は楕円形のゆるやかな丘で、その先端部がいちばん高くなっている。登山口から30分もかからなかったかな?   (左)楕円形の山頂部にさしかかった (右)こんな実が落ちていた  てっぺんだ てっぺんだ おぉー! おぉー!ちょっと霞んでいるものの、突端の最高地点からは重富・姶良の市街地と錦江湾の深部とが眼下に一望できる。 昔の城主は日々ここから自分の領地を眺め、外敵に備えていたのだろう。まさに、これ以上の展望台はない。 最高地点には腰かけるのにちょうどいい岩がある。年末とはいえ汗をかいた。優しい風が吹き抜けて、とても心地よい。 遠くから見上げていた山のてっぺんに座って、オヤツを食べながら遠くまでを見下ろす。カサッ、カサッと樹上からドングリが落ちてくる。 よき年の瀬であるのう、予は満足ぢゃ。ふほほほほ〜。 岩剣城は、さぞや堅固な城であったろう。だが今は俺のようなド平民にも簡単に本丸への登城を許してくださる、心優しきズングリムックリちゃんになられたのである。ありがたいことだ。 さてと。下山後は重富温泉で汗を流して、1年を締めるとしようかの。 (2013.12.12登) ※岩剣城は、戦国時代に島津と戦った祁答院良重の築城と伝えられているとのこと。籠城の末に落とされて島津家の手に渡ったが、あまりに不便なため麓に館を立てて使用したそうな。 |

||

| 「ふしぎ山」トップ<ホーム | ||